4月18日,是敖醒吾去世后的三七,武汉下着小雨。一大早,庄建文去社区的菜摊买了一条新鲜的鲈鱼,回到家像往常一样,为丈夫泡了杯茶。按照武汉当地的风俗,中午做了鱼和豆腐,还有丈夫最爱吃的腊肉炒豆丝。

敖慕麟摆上酒杯,为父亲倒了一杯酒。武汉“封城”后,敖慕麟作为凤凰卫视特约记者,一直为外界报道武汉一线的情况。封城后交通不便,敖醒吾主动当起司机,每天开车载儿子做报道。

几天后,敖慕麟一家三口相继感染。他和母亲症状较轻,经过居家隔离治疗后,2月中旬先后治愈。敖醒吾情况很严重,两个月来一直在金银潭医院ICU接受治疗。

3月29日晚八点半,因抢救无效,59岁的敖醒吾离开了这个世界。收到消息的当晚,敖慕麟和母亲做了一个艰难的决定——将父亲的遗体捐献,作医学研究之用,希望以此来挽救更多的生命。

3月29日,天气回暖。武汉地铁恢复运行,敖慕麟家楼下的公交车站也开出去几辆车,路边的樱花还留着最后几朵。

医院也传来敖醒吾好转的消息,在十天前取下人工肺后, 当天早晨,敖醒吾的核酸检测转阴。按计划,敖醒吾将会被送上救护车转到综合救治能力更强的医院去。敖慕麟回忆,晚上六点半,医院突然打来电话,说父亲的情况不是很好,心率和血压都在下降,他们正在抢救。

当时正在吃晚饭,敖慕麟才吃了一口,就吃不下去了,母亲的筷子也没再动过。两个人坐在客厅里等着,安静地只能听到钟表声嗒嗒走着。再接到医院电话,说是已经派了更多的人参与抢救,之后的每一分每一秒都是煎熬,敖慕麟整个人都在发抖,脸上像是针刺一样。

晚上八点半,电话又响了,湖南医疗队的医生说,“我们尽力了,最后还是没能抢救过来。”庄建文一听,瘫在了地上,敖慕麟的双腿也失去了力量,他强撑着,跟医生说了句谢谢,然后回屋拿纸记下后续需要联系的电话号码。敖慕麟说,母亲突然把他拽住,用很小心的语气说,“儿子,我有个想法”,她重复了三遍这句话,才说出后面这句,“是不是捐献一下你父亲的遗体。”“我当时愣住了,对我来说,完全没有能力或者决心去做这样一个决定,我们也是普通人。”敖慕麟说,他没法判断母亲当时是怎样的心境,他知道自己必须下这个决定,犹豫着拨通了医院的电话。

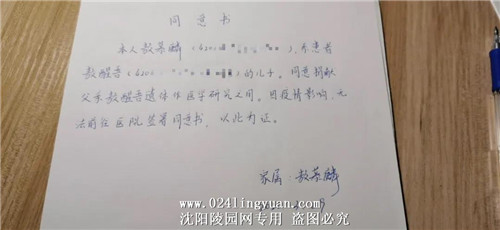

医生说,按照正常的流程,是需要家属去医院签署捐献遗体同意书的。但在这个特殊时期,没有办法当面进行一个这样的操作。于是让他手写了一份同意书。敖慕麟在白纸上写下:“同意捐献遗体作医学研究之用”,拍了照片发给了医院。

“既然母亲提出了这个想法,我也知道父亲治疗了五十多天,医院投入了相当大的救治力量,如果能为新冠病毒的研究做一些事情,能挽救回更多的家庭,也是有意义的。”过了一会儿,金银潭医院南楼五病区主任夏家安特意打来电话说,“谢谢你们的大义。”

过去的一年,是敖慕麟上大学以后和父亲相处最长的一段时间。去年,他辞去了在香港的工作,回到了武汉。父子俩每天早上一起出去过早,傍晚下楼一起遛狗,一家三口去东湖边散步,周末一起去看望86岁的奶奶。

敖慕麟说,父亲是一家装饰公司的安全监理,负责施工安全方面的一些事情。早年也在工厂和基层政府部门工作过,不少同事和父亲是几十年的好朋友。近几年,上世纪八十年代初一起在工厂工作的工友重聚,活动都是由父亲张罗的,他头脑灵活,一两句话就逗得人哈哈大笑。

妻子庄建文性子急,总嫌丈夫做事磨蹭。敖慕麟说,父亲虽然不太勤快,但一做起事来就要做个仔细。饺子皮要褶皱分明,水盆也要擦个锃亮。

家里的阳台上养着花花草草,都是敖醒吾的宝贝,他平时会积肥,把淘米水这些积攒起来,做花草的肥料。年前敖慕麟和父亲一起去花鸟市场,买了兰花、腊梅、水仙,敖醒吾喜欢家里看起来有生机,满眼都是绿色。

每天傍晚,敖醒吾都会带着“中秋”下楼玩。“中秋”是一只泰迪犬,在三年前的中秋节来到家里,和敖慕麟同一天生日。楼下有它的小伙伴们,好几只都是邻居王阿姨和梅阿姨收养的流浪狗。在王阿姨眼里,敖醒吾是个热心肠,平时哪只狗生病了、需要打疫苗,无论多远,都是他开车送到宠物医院。邻居间有些小摩擦、小矛盾,谁家关系紧张了,他会借机帮着调节。哪家有急事要去办,他也会主动开车送他们去。“他是那么好的一个人啊”,提起敖醒吾,几个老邻居都是这样的感慨,“他口头总挂着慕麟,慕麟,后来我们才知道,是最令他骄傲的儿子。”

王伟伟是敖醒吾二十多年的老友,他说敖醒吾一直像个老大哥一样照顾他。敖醒吾是个驾龄有将近四十年的老司机,几个人常常一起自驾去旅游,神农架、恩施这些地方都开车去过,最远一次开车去过浙江的普陀山。“他开车好,一般开头车,负责带路,本来五月我们还计划着再去一次普陀山,也没机会了。”王伟伟说,敖醒吾把什么事情都看得很淡,唯一的执念就是儿子的婚姻大事,他常说“三十多岁的人了,也该成家了。”

敖醒吾去世后,敖慕麟去找了父亲平时去的修理厂,给车换了机油、刹车油和轮胎,用抹布把车认真地擦了一遍。车平时都是父亲保养的,这是他第一次去做这件事。在敖慕麟印象中,父亲从来都没有过愁眉苦脸或者悲伤难抑,他觉得所有的事情都可以解决。之前敖慕麟有一段时间遇到困难,“现在想想是天都快塌下来了的那种感觉。”

但是父亲跟他说,“你真的不要担心,会过去的,肯定会过去。”

捐献父亲遗体的事情,亲戚没有多说什么。一个一直在医院拍摄的摄影师跟敖慕麟说,自己在医院待了这么久,知道捐献遗体这件事对于新冠病毒研究来说有多么重要,但对于家人来说,又有多么艰难,“你们很伟大”。

敖慕麟说,他不能设想父亲如果当时清醒,会怎么做。但从他心里觉得,如果是父亲的话,他一定会同意去捐献遗体。就像以往敖醒吾总会无条件支持儿子一样,这次疫情中,敖醒吾也主动担任起司机,开车载着儿子做采访。

1月23日,武汉“封城”后,凤凰卫视前同事联系到敖慕麟,希望他作为特约记者,为外界报道武汉一线的情况。敖慕麟曾在香港工作和生活了将近10年,在凤凰卫视做过港闻记者,在凤凰卫视资讯台担任过新闻主编一职。2016年离开凤凰卫视后,先后做过互联网体育传媒和企业公关的工作。

三年之后再担任记者,他知道这次采访的风险,也希望能尽力把武汉真实的状况传递出去。他跟父亲说,“我可能照应不过来,需要采访,需要拍摄。”“我帮你开车,路线我也熟。” 敖醒吾没有犹豫。

除夕夜,武汉下着很大的雨,空气里沁着一种渗透到骨头里的湿冷。当时连接江岸区和武昌区的长江隧道已经关闭,路上没有人,偶尔有车辆飞速驶过。敖慕麟站在武汉大道的一个天桥上,打着雨伞做现场报道。敖醒吾在另一条路上停车等着,拍摄结束后,回到家吃了一顿简单的年夜饭,敖慕麟就又去房间忙着做新闻连线。

1月26日夜,庄建文开始发热,凌晨,敖慕麟也开始低烧。当时武汉医疗资源十分紧张,几乎所有医院的发热门诊都处于超负荷状态,他们不敢贸然去医院,担心交叉感染的风险更大,于是决定在家先自我隔离,由父亲负责一日三餐。直到28日,敖醒吾也开始发热,并伴有肌肉酸痛和全身乏力的症状。一家三口都出现了症状,敖慕麟有些紧张和担忧。

1月29日,他们在武汉市第三医院光谷院区做了CT检查,结果显示,敖醒吾、庄建文均双肺感染,敖慕麟单肺感染,敖醒吾各项指标都不是太好。怎么感染的,在哪里感染的,敖慕麟完全不知道。他试图回想接触过的人,但没有任何头绪。

从前线记者变成了一个感染者,敖慕麟说自己就是武汉市一个普通的市民,“找不到做核酸的地方,拿不到床位,无法安排你最亲的亲人去救治,这是很痛苦、很无助的一个状况。”

在同事和朋友的帮助下,敖慕麟的求助信息开始在社交平台被大量转发。“首例武汉一线记者一家被感染”的信息出现在网络各个角落。

2月3日,敖醒吾被金银潭医院收治。敖慕麟和母亲症状较轻,医生开了两周的抗生素和相关的药品,让他们进行居家隔离治疗。当天下午,他们在病区的门口准备入院,敖醒吾拎着住院的东西站在门口等,当时他的呼吸已经有些困难,站了一会都站不住。

病区是封闭式管理,门窗都紧闭着,周围一片漆黑。等了10多分钟,护士开门,有一缕光照进来。敖醒吾就拎着他的东西缓缓地走进病区。敖慕麟冲着父亲说,“你好好接受治疗,很快就会好。”

敖醒吾点了点头,没有力气说话,笑着进去了,“他一向坚强乐观,也知道这一行虽然凶险,但一定会挺过来的。”敖慕麟回忆。但没有想到,那就是他和父亲的最后一面。敖醒吾从入院后情况就不是太好。2月中旬,病情恶化,进入到ICU里面接受插管,几天后戴上人工肺。

2月18日,进ICU的第二天,是敖醒吾59岁生日。敖慕麟打电话到病房拜托护士能代家人跟他说一句生日快乐。

3月22日,母亲的生日,敖慕麟在家里做了一条鲈鱼,是年夜饭以来最丰盛的一餐。他用手机录了一段视频,告诉父亲“爸爸你很棒,你已经在重症室待了四十多天了,已经看到希望了。我们都在等你,等你好了,我们回家,把你和妈妈的生日一起补过。”他把手机和一张留言字条随防护物资一起交给护士。他说自己每天都给父亲发微信,虽然收不到回复,但也是一种寄托。七天后,敖醒吾离开了。没能等来团圆饭,没能等到全家福。

3月30日一早,敖慕麟和母亲去家附近的花店买了一盆菊花,沿街找了很久,终于找到了一家店铺做了一张父亲的照片,放在家里,进行了一个简单的缅怀仪式。敖醒吾平时不喜欢拍照,最近的一张全家福也是十年前,敖慕麟还在读大学时一家人照的。

3月31日下午,敖慕麟去医院领取父亲的遗物。一个钱包,一部手机、一个盒子和一个充电器,那就是父亲留下的全部。一辆黑色的殡仪馆的车过来了。在同一出口的另一侧,是一辆白色的救护车,闪烁着灯,正等着转运病人。“这边一个生命已经逝去了,另一边一个生命还在等待抢救。”敖慕麟说,这个画面他印象很深。

四月二日,时隔五十六天,在蔡甸区的一个殡仪馆外,敖慕麟终于又见到了父亲。他小心翼翼地把骨灰捧在手里,沉甸甸的。签字,按手印,戴手套,消毒,几乎没人排队。陵园只允许五位亲属进入园区。这是新开放的区域,里面的位子都被选定,但墓碑都还没有立起。几处墓前,家属已经离开,纸钱的青烟还未散尽。

出大厅转弯,就是敖慕麟爷爷的墓地,这位置是当年父亲选定的。如今,父亲也安葬在这片陵园里。

四月四日,国家哀悼日。十点鸣笛的时候,敖慕麟和母亲正在去市场的路上,他按响车的喇叭,那天天气很好,阳光透过车玻璃,照着他眼角的泪。回到家,母亲做了一条鲈鱼,按照武汉的风俗,是对父亲的一个纪念。

现在每天傍晚,带“中秋”下楼放风的任务落到了敖慕麟和母亲身上。“中秋”的毛已经长得很长,在家里的时候,它就依偎在自己的老窝里——父亲常坐的躺椅旁边,疫情期间在家隔离时,它一直陪着父亲。有时候它看起来也有些落寞,敖慕麟会问它,“中秋,你是想爸爸了吗。”

现在每天, “中秋”仍旧依偎在自己的老窝里——敖醒吾常坐的躺椅旁边,疫情期间在家隔离时,它一直陪着敖醒吾。现在每天出来进去,敖慕麟几乎时时刻刻都挽着母亲。几天前,他和母亲一起去营业厅把父亲用了二十多年的手机号保留了下来,“父亲从来没换过手机号,是一种纪念,他的一个符号。”以后,他也想把手机号转到自己名下使用,以另一种方式延续父亲的生命。

未来,敖慕麟想继续留在武汉,“为我的家乡,为这座城市日后的发展做出一些贡献。”他希望自己像父亲一样乐观和坚强。照顾好母亲,成了他今后最大的一个责任。